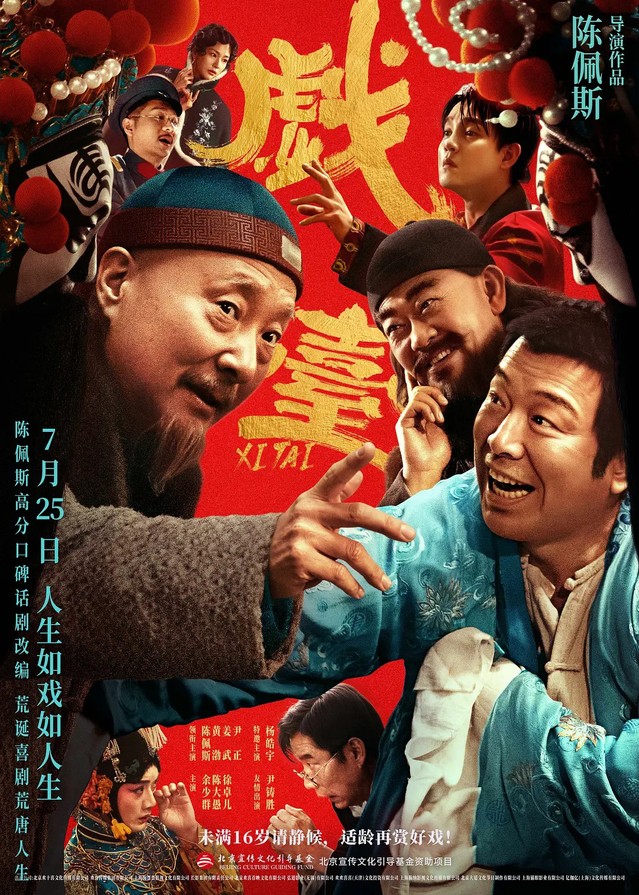

导演:陈佩斯

豆瓣评分:8.0

观影人:今闻

用现代电影的视角去衡量,电影《戏台》的表达方式,还维持着一份老派:没有华丽特效和酷炫的运镜;剧情上平铺直叙,没有闪回,没有反转;视听语言略显粗糙,几乎是全程的平视视角,鲜有配乐来铺垫情绪;成品不够“电影”,更像话剧舞台的复刻。

但那又如何?一个线下演出了十年,场场公演一票难求,被不断打磨完善的剧本;一群跟角色极其适合,演技精湛的演员;更有陈佩斯本人经历在故事中的高度投射……这一切,让技术的瑕疵不再重要,所有的毛病在优秀的故事和人物面前,都成了细枝末节,毕竟,故事决胜一切。

想要进入电影《戏台》的故事,需要经历一个较长的适应期。开场完全不是电影的手法,观感上更像舞台大幕徐徐拉开,一方天地,脸谱化的各色人物出将入相,推进剧情,这也倒切合了“戏台”的主题,一切故事都是慢慢地讲给观众听。

演员的表演也是舞台剧式的,语调高八度,抑扬顿挫,掷地铿锵。连珠炮般的台词,既交待背景,又塑造人物,信息量大,又密又快,这边词儿一出,那边立马接上,几乎不留气口。人物不像是真实的,更像是“戏里面”的,一下把观众从沉浸感中拽出来。但架不住文本确实好,就像电影片尾演职表上赫然出现的“文学编辑”和“文学顾问”,更是这些年的稀罕职位。

故事层层递进,矛盾点点铺设。大约观看到四分之一处,才逐渐适应了电影的节奏,渐入佳境。人物交织,矛盾汇聚,包袱三翻四抖,角色越发鲜活,剧情越发有趣,整个故事竟像一部精密机器,无需调校,就自发转动起来了。开始我还觉得电影不怎么好笑,但后来没怎么见“包袱”,影院里反而笑声不断了。我隐约看到了几十年前,春晚舞台那个“小品之王”的影子,他回来了。

电影的选角也值得称到,完全做到了“只选对的,不选贵的”,每个演员都恰如其分的合适。没有带资的小花和流量,也不强捧亲儿子,因为是群戏,没有哪个角色一枝独秀,大家都精彩。

黄渤的好戏不用多言,他的喜感和分寸感,有效地扣住了“大嗓”这个主角,少一分则显木讷,多一分则显油滑,黄渤演的刚刚好。这个角色在电影中,类似京剧的“丑角”,主要负责引发笑点。人物本身单薄,缺乏背景和思想,其实非常难演,黄渤演出了人物的存在感,有一份额外的生动,这就很难得。

与“大嗓”交互最多的,是姜武演的“洪大帅”,全剧最丰满的角色,虽然这个人物看上去就像照着姜武捏的。国内现役演员中,我找不到还有哪个演员比姜武更适合了。洪大帅这个角色非常重要也非常精彩,他集合了孩童的纯真和暴君的凶残,既抽象又具体,把权力对人性的异化表现得淋漓尽致。

大嗓阴差阳错,要在舞台上替代金老板演西楚霸王,于是“戏中戏”里,他又和“武净”金啸天互为镜像,同样出了不少笑料。金啸天是名角儿,台上“霸王”附体,生活却失魂落魄、一塌糊涂。他是整部电影的根源性危机,因为他,一切全乱了套。尹正在电影里是“喜剧正演”,没有任何戏谑和搞笑。整部戏魂不守舍的金啸天,一旦登台,便是霸王再世。所有人都迫于大帅淫威要改戏,只有他悍不畏死,撑起了伶人的骨气和艺术的尊严,也成为了电影的升华。

说回正题,陈佩斯饰演的京剧班主侯喜亭,是所有事件的见证者和参与者,也是整部电影的串线人物。很遗憾这个角色没能找到当年那个成事不足、坏坏的“二子”的影子,而更像上岁数后,老成持重的陈强。有些事情,错过就再回不来了,陈佩斯也不再是那个笑笑闹闹、麻烦不断的小伙子了。

喜剧之外,主题讲的还是艺术家的无奈与心酸。电影沉重一笔,是京剧和伶人被作践被侮辱,他们空有舞台的霸气和讲究,却被地头蛇、被军阀,被一切有势力的人践踏。

如果只是这样一个主题的批判,倒也谈不上多新鲜、深刻,但结合陈佩斯本人的经历,却又正好与整个主题产生共振,更多了一层直白的现实主义,他演的,何尝不是自己呢?大概亲身经历过,才能写出笑中带泪的好剧本吧。

老班主在电影里,喃喃自语,“还是不改的好”。他看着金啸天无所畏惧,在舞台上霸气十足,枪林弹雨也视若无睹,戏照旧演,观众也还在坚持。那一刻,“戏大过天”被具象化了。侯喜亭热泪盈眶,像表演,又像真情流露。他看到的是一方戏台,或许也是曾经意气风发、不肯妥协的自己。

陈佩斯在70岁时,用电影重书自己60岁时的话剧,在《戏台》里,我看到了情感,看到了力量,看到了坚守,看到了幽默,也看到了古稀老人追随潮流的吃力和困惑。一切赞美和批评,都必会出现,这是电影的戏台,也是人生的戏台。