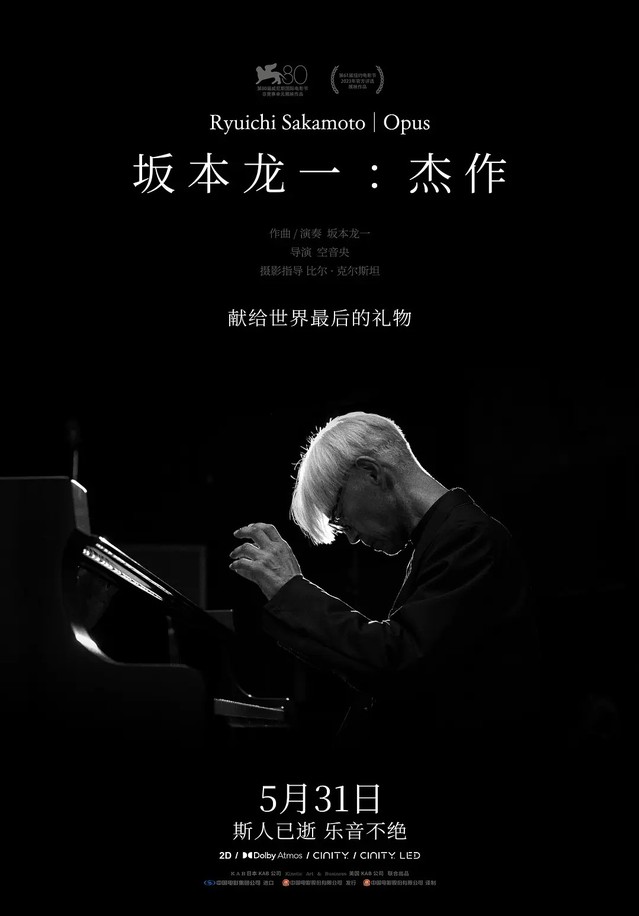

导演: 空音央

豆瓣评分:9.4

观影人:今闻

早些年我对坂本龙一的认知,依然局限于他与电影的联结,配乐家,或者电影演员。正如《坂本龙一:杰作》的第二首《致贝托鲁奇》、第四首《托尼瀑谷》和他一度拒绝公开演奏的第十九首《圣诞快乐劳伦斯先生》都是源自于电影配乐。而后随着了解的深入,这位被无数网友称之为“教授”的音乐家、诗人,开始有着一种独特的人格魅力,他的音乐是充满着一种隐忍,而又以最大的浪漫和温柔拥抱这个世界。

不过,《坂本龙一:杰作》仍然和我想象的,不太一样。

它很极端。或者用中性一点的词汇替代,它很纯粹。是个纪录片,也是艺术片,没有离开过那个房间,没有离开过那架钢琴。

坂本龙一与癌症斗争许久,在即将离开人世,告别自己所爱之人的时候,显然是有太多不舍,不愿离开。这从不同时期版本的《圣诞快乐劳伦斯先生》演奏风格可见一斑,从最开始的轻快肆意,到确诊为癌症的沉重不甘,再到晚年坦然接受,反而在物哀和侘寂之中萌生出了一种“向死而生”的淡然。因此,对于喜欢教授的人来说,《坂本龙一:杰作》本身就是一场颇具仪式感的音乐演奏仪式。他要在无止境的音符中,超越生命的极限——电影最后也是以类似的场面结束。

另一个极端,是影片的呈现形式,一首接一首弹奏,没有开场白,几乎没有台词,没有插入侧拍,没有生活素材,没有前期筹备,没有交代“最后的话”之类。《坂本龙一:杰作》只有零星几句字幕,不仔细听的话,就和欣赏一场正式音乐会无异,而连寂静本身,都是演奏的一部分。

真正意识到这是纪录片的时候,是坂本龙一停下说话的部分。一次是弹奏时出错停下,喃喃道要重新再弹一遍,另一次是中间停下休息时对着镜头外的人说,以他现在的身体来演奏有些勉强了。但,这些话音落下后,他都继续在画面中弹奏曲目,被一束灯光默默点燃着。他可能知道,一些火苗一旦熄灭,便只剩死灰与青烟。

其中有一段,他在弹奏之前,在钢琴弦上一番摆弄,给一部分弦夹上夹子,下一首曲目时,又将琴弦上的夹子松开。恍惚间,在这一场钢琴演奏会中,看到他依旧不愿意被定义的“反叛”一面。如果可以,希望再次看到他拨弄钢琴琴弦、拍打钢琴、即兴自由地创作,回到那个让他自己与钢琴都不被定义的最好的时光。他直到生命尽头,或许依旧是那根要回到自然状态的、反叛的“琴弦”吧。

当然,这部电影和音乐会现场不同,观众借得摄影机的移动走位,往复低徊,获得了上帝视角,可以获取不同角度的观看,放大声音细节变化,有特写、表情、泪光、微笑,肢体的疲惫、物哀的空镜头。这其实产生了一个奇异的观赏体验,即坂本龙一和那架钢琴,更像是永生之物,而观众,则处在一个离魂的、异世界视角,模糊了时间跟空间的概念,只剩最为纯粹的音乐。

有位神学家说,永恒是一架钢琴的琴键,时间是弹奏音符的双手。坂本龙一则喜爱一句格言,“Ars longa, vita brevis.”(艺术千秋,人生朝露)。

再到最近,听到一首歌,文案写道:短暂的生命,漫长的相遇。我突然想,倒装一下,好像也是成立的——漫长的生命,短暂的相遇。

坂本龙一肯定有未竟的艺术使命,可是,他用音乐,包括《坂本龙一:杰作》演奏到的二十首曲子,给听众制造了漫长的相遇。倒过来则是,人们时常会陷入生命的琐碎片段中,有种无休止的漫长无尽感,而总有一些时刻,当你遇上了喜爱的事物,欣赏起技巧,并且愿意和渴望与他人联结之际,你方才发觉,许多邂逅相遇,往往是短暂的,一闪而过。

艺术就是如此神奇,它可以随意地压缩,或延长时间。于是,就有了短暂或漫长的生命,通过艺术技艺的独特体验,可以制造相遇。我想,这就是《坂本龙一:杰作》所传达的信念。而于教授本人,相信松开了那根紧绷了一生的琴弦,会有如释重负的感觉吧。