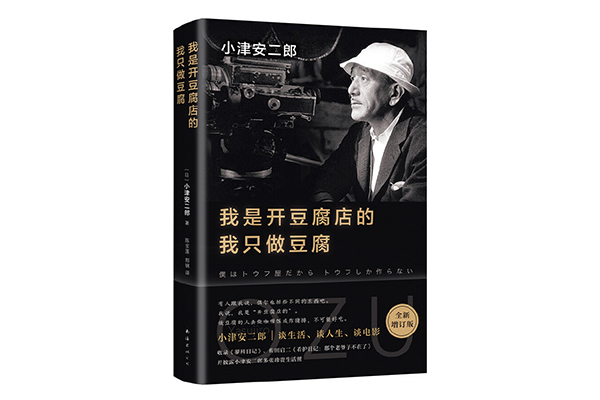

作者:(日)小津安二郎

推荐人:靳元元(2023级虚拟学生)

推荐理由:

“人生和电影一样,重要的不是发生了什么,而是那些没有发生的、被省略的、留白处的回响。”

小津安二郎,一个自称“开豆腐店”的日本电影匠人,他在随笔集《我是开豆腐店的,我只做豆腐》中写道:“我是开豆腐店的。做豆腐的人去做咖喱饭或炸猪排,不可能好吃。”这句看似谦逊实则骄傲的宣言,揭示了一种近乎禅意的创作哲学——在有限的边界内寻找无限的可能。

小津的“豆腐店”比喻首先指向一种艺术家的自觉克制。在战后日本电影界纷纷拥抱西方新潮电影语言的狂热中,小津固执地守着他的“豆腐”——那些严格遵循的拍摄规则:永远离地三尺的固定镜头视角(据测量精确为90厘米)、禁止演员直视镜头的“第四面墙”、拒绝闪回和移动摄影的叙事克制。这些自我设限的规则不是技术局限,而是一种深思熟虑的美学选择,小津相信真正的创造力往往诞生于约束之中。他镜头下的家庭剧因此获得了一种近乎仪式的庄严感,日常生活中的饮茶、吃饭、对话在这些规则下被赋予了超越性的光芒。

这种“只做豆腐”的坚持更是一种对抗时代焦虑的精神姿态。二十世纪五十年代的日本正处于剧烈的现代化进程中,传统家庭结构在解体,价值观念在崩塌。当其他导演忙于拍摄反映社会巨变的鸿篇巨制时,小津却将摄影机对准了茶泡饭的蒸汽、女儿为父亲叠好的睡衣、空房间里的一束光。他在书中写道:“世人都在随波逐流,我却想拍那些不变的东西。”这种对“不变”的执着不是逃避现实,而是以最温柔也最坚定的方式提醒人们:在变动的世界里,总有些情感值得守护。就像一块朴素的豆腐,无论外界如何调味浓烈,它始终保持着自己的本真味道。

小津的“豆腐”最终升华为一种生命哲学。他晚年的杰作《秋刀鱼之味》中,那个在女儿出嫁后独坐空房的父亲形象,几乎是小津自身艺术观的完美隐喻——用最少的动作表达最深沉的情感。小津的电影如同日本庭园的枯山水,以砂为水,以石为山,观众需要用自己的生命体验去填满那些沉默的间隙。这种信任观众智慧的姿态,体现了一种罕见的艺术民主精神。

在当代文化生产日益追求跨界融合、多元尝试的今天,小津的“豆腐店哲学”显得尤为珍贵。当我们的导演们忙于尝试各种类型、各种风格,生怕被贴上“单一”标签时,小津提醒我们:真正的创新可能不在于不断扩展边界,而在于对核心领域的无限深耕。

小津安二郎用他毕生的创作证明:在自我设定的界限内,一个艺术家可以达到怎样的深度与高度。在这个鼓励我们成为“全能人才”的时代,或许我们都需要一点小津式的“固执”,在自己的“豆腐店”里,将简单的事情做到极致。因为最终,不是我们做了多少不同的事定义了我们,而是我们如何做那些我们选择坚持的事。